令和7年度 田沼小ニュース

5/14 5年体育

5年生の体育の時間に、3名のエキスパートティーチャーが指導に来てくださいました。今日は、投げる運動の指導をしてくださいました。ボールを遠くに投げられるコツを教えていただき、飛距離がずいぶん伸びた児童がいました。

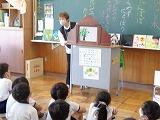

5/14 読み聞かせ(2年生)

2年生に、おはなしボランティア「おはなしの木」の皆さんが読み聞かせに来てくださいました。本を読んでいただいた後には、持ってきてくださったたくさんの本を読む時間をとっていただき、楽しいひとときを過ごすことができました。

5/13 新入生歓迎会

今日で登校21日目の1年生の歓迎会を行いました。児童会の皆さんを中心に、プレゼント贈呈や田沼小クイズ、空気砲発射など楽しい出し物を行いました。1年生も楽しんでくれて素敵な時間を過ごすことができました。

5/12 5年生 理科

5年生の理科の学習で「発芽の条件」の学習をしています。

発芽に必要な条件を比較すために、実験セットを使って準備しました。そして、予想を立てました。条件の違いによる発芽の違いを観察するのが楽しみです。

5/12 6年生 体育

6年生の体育では、高跳びの練習が始まりました。まずは、奇数の歩数で足を伸ばし、バーを跳び越す練習をしました。たくさん練習して、高く跳べるように頑張りましょう。

5/12 5年生 家庭科

5年生が家庭科の時間に、お茶入れの実習を行いました。お湯を沸かして、茶葉を量り、人数分の急須に順番に回しながら濃さが均等になるようにお茶を入れることができました。ぜひ、家庭でも家族のためにおいしいお茶を入れてあげてくださいね。

5/9 1・2年生 学校探検

本日1、2校時に学校探検を行いました。昨年は、案内してもらう側だった2年生が、新1年生に学校を案内しました。

1年生は、2年生の話をよく聞くことができました。各教室に設置されたスタンプラリーを集めながら楽しく回ることもできました。

2年生は、優しく丁寧に1年生に説明することができました。

来年も楽しみです。

5/8 1年生 体育 リレー授業

1年生の体育の授業で、リレーの練習をしています。先生のかけ声でしっかり整列し、リレーの練習を頑張っています。今日は、全員が走る順番やコースを間違えずに、最初から最後までバトンをつなぐことができました。

5/7 3年 読み聞かせ

今年度も、おはなしボランティアの「おはなしの木」の皆さんが、読み聞かせに来てくださいます。今日は、3年生に楽しそうな本をたくさん持って来て紹介してくださいました。ありがとうございました。これからもどうぞよろしくお願いいたします。

5/7 児童指導だより②

連休明けの今朝、昇降口では親切委員会があいさつ運動を行い、元気な「おはようございます!」が響く一日のスタートとなりました。

5月の生活目標は、「廊下や通学路で元気よく気持ちのよいあいさつをしよう」です。

校内でのあいさつを地域へ広げられるよう、毎日お世話になっている交通指導員の方や見守りボランティアの方、地域の方へも自分からあいさつをすることの大切さを伝えています。